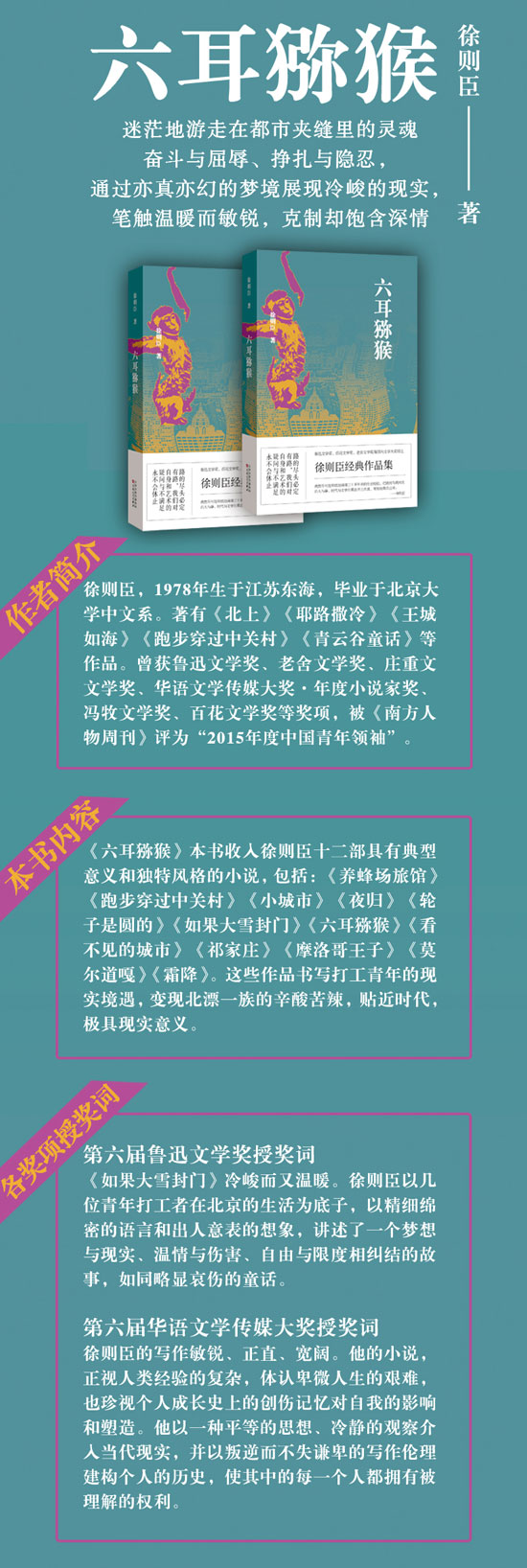

图书简介

《六耳猕猴》本书收入徐则臣十二部具有典型意义和独特风格的小说,包括:《养蜂场旅馆》《跑步穿过中关村》《小城市》《夜归》《轮子是圆的》《如果大雪封门》《六耳猕猴》《看不见的城市》《祁家庄》《摩洛哥王子》《莫尔道嘎》《霜降》。短篇小说《如果大雪封门》曾获第六届鲁迅文学奖。小说《跑步穿过中关村》《六耳猕猴》《摩洛哥王子》获《小说月报》第十三、十六、十七届百花奖。这些作品书写70后、80后的现实境遇,再现北漂一族的辛酸苦辣,贴近时代,具有现实意义。

作者简介

徐则臣,1978年生于江苏东海,毕业于北京大学中文系。著有《北上》《耶路撒冷》《王城如海》《跑步穿过中关村》《青云谷童话》等作品。曾获鲁迅文学奖、老舍文学奖、庄重文文学奖、华语文学传媒大奖•年度小说家奖、冯牧文学奖、百花文学奖等奖项,被《南方人物周刊》评为“2015年度中国青年领袖”。部分作品被翻译成德、英、日、韩、意、蒙、荷、俄、阿、西等十余种语言。

编辑推荐

徐则臣曾获老舍文学奖、庄重文文学奖、腾讯书院文学奖、华语文学传媒大奖年度小说家奖等奖项。徐则臣的作品一直为全国作家、评论家、编辑和广大读者所关注。其小说思想性和艺术性强,兼具阅读与鉴赏、研究与收藏价值。

书摘

养蜂场旅馆

一

摇摇曾对我说过,火车穿过镇子左山的黑夜就要来了。我看见车窗外的黑暗从大地上升起,初秋的天气,要下雨的样子,黑暗也显得格外清凉。第一间房子和第一盏灯出现时,火车已经开始减速,随后在镇子的边缘停了下来。我突然决定下车,手忙脚乱地把背包刚拎下车,火车就开了。一个可以忽略不计的小站,停车一分钟。只有我一个人下车,没有人上车,简陋的小车站空空荡荡。我走在落满煤渣的水泥路上,一抬头看到了左边一座昏暗模糊的小山。这就是左山了。

“其实,左山是个很好玩的地方,”摇摇曾对我说,“山不高也不大,但是站在山顶能把平原看得清清楚楚。山后是一条快要被荒弃的运河,在白天还可以找到打鱼的小船。如果在养蜂场旅馆住下,出门就可以看到蜜蜂。”

那是八年前摇摇对我说的。现在我是一个人来到左山。我在坑坑洼洼的路上走走停停,真的要下雨了,风从旷野上刮过来,越刮越大,撞到山上又拐回头,就更大了。在灰暗的风里摇晃的是山脚下稀落的房屋,灯光也在风里摇摆。从一处墙基的拐角冒出来一个小个子男人,带着一脸慌张的笑迎上来。

“住店吧,”他有点气喘,“天都黑了。”

“养蜂场旅馆还在吗?”

“在,当然在。”小个子男人说,指着山脚下的房子中的某处,“那儿,就那儿。我就是旅馆的老板。你住过?”

“听说过。”

老板很高兴,在前头给我带路。说话有点短舌头,他说旅馆是自家的,开了十几年了,到过左山镇的人都知道,价格便宜,服务又好,还安全。我随着他走进一个院子,迎面是一栋装饰有点俗气的二层小楼,很小,上下各有三四个房间。旁边是两间瓦房,老板直接把我领进瓦房。

“先洗洗吃晚饭。”他说,帮我把背包放在一个高腿凳子上。然后冲着冒出炊烟香味的隔壁房间喊:“来了一个,是个男的,多下两碗面条。”

一个女声答应着:“来了!”却从厨房里钻出一个小男孩,七八岁的脸,抱着门框不敢进来,睁大两眼看着我。我也看着他,看得他害怕了又跑回厨房。

“我儿子,客生。”老板说,帮我泼了洗脸水,“我老婆瞎取的名字。真让她说对了,见到客人就怕生。”

旅馆里只有我一个客人。我和老板刚坐下,老板娘一路说着“来了”,端上了一大白瓷碗的手擀面条。后面跟着他们的儿子,谨慎地端着碗,站在门槛外边不敢进来。

“进来呀,小家伙。”我向他招手。

老板娘的碗没端结实,过早地落到了饭桌上,汤水溅到了我的衬衫上。她慌忙用毛巾给我揩,手有点抖,对不起,她说。她抬起头,灯光下的脸十分秀气,和身材一样,恰到好处的饱满。我觉得有点眼熟,笑一下就说我自己来。

她在围裙上搓着两只手看看老板,说:“那,我去端饭了。”到了门前接过儿子的碗放到桌上,离开房间时差点被门槛绊倒。

客生一直怕见生人,吃饭时老板娘叫了好几次他才从门外进来。面条吃得我很舒服,很久没吃上这么有味道的手擀面了。我一个劲儿地夸赞老板娘的手艺,老板娘不好意思,只顾低头吃饭。老板倒是很高兴,不住地劝我多吃,坐了一天的车了。他说来旅馆的外地人都喜欢老板娘的手擀面,只有客人来时她才做面条。今天又做了面条,可能有客人来,果然我就来了。我对老板娘笑笑表示感谢,她看了我一眼就低下头,一根一根地数着面条吃。老板是个面色苍黄的小男人,一张瘦小的脸,鼻子底下生着两撇小胡子。如果不是他一口一个“我老婆”“我儿子”叫着,我都没法把他们俩看成一对夫妻。

吃过饭,老板安排我到楼下靠右边的房间去住。老板娘说还是楼上靠右的房间好,站在窗户边上就能看到左山的一道坡,也安静,看书什么的方便。

“那间屋很久没人住了,也没有电视。”老板说。

“下午我刚收拾过。电视抱上去不就是了?”老板娘说,“你不想找个安静的房间看书吗?”

“对,对。房间越安静越好,能看到山坡就更好了。”

她竟然知道我喜欢在安静的地方看书。我随着老板娘上楼,楼梯里昏暗,我们的影子在外面灯光的映照下越发巨大,塞满了整个楼道。

二

房间显得陈旧,但是干净朴素,不像很久不住人的样子。一张老式雕花木床,一张红漆剥落的写字台,写字台上甚至还有一座铜做的烛台,插着半截红蜡烛。一把和写字台配套的旧椅子。墙上是很多年前流行的简单的年画,粉红的胖娃娃早已被时光涮得苍白。只有头顶的日光灯多少有点现代气息,也是昏黄的,在天花板上映出一环一环黄中泛红的光圈。这几年我去了很多省份和地区的小地方,即使在十分落后的乡下,也很难再见到这么古朴陈旧的旅店摆设了。

外边下起了雨,透过玻璃只能看到漆黑的一片大雨。我倚着被子躺到床上,两脚垂在床下。有点累,每到一处停下来我都感到累。这两年才有的感觉,过了三十五岁就不一样了,身体动不动给你一点颜色看看,提醒你已经不再是可以无限轻狂的少年了,而坐车又的确是件劳神又劳力的事。响起了敲门声,是老板娘,拎着一桶热水和一只盆子,让我烫一下脚,洗洗再睡。

“赶长路烫个脚睡得才稳。”她说,帮我把床铺理好。“喜欢这房间吗?”

“很不错,”我说,“看起来似曾相识。”

我对这个房间充满好感,有那么一会儿我觉得好像在哪里见过,然后想起来,多年前祖母的房间大约就是这种模样。

“八年前养蜂场旅馆最好的房间就是这样,我把它原封不动地从旧屋里移到了这里。”

“老板娘真是个有心人。”

老板娘笑笑,说:“你来过左山吗?”

“记不清了。好像来过,又好像没来过。这些年跑的地方太多了,混在一块儿连我自己都搞不清哪儿对哪儿了。”

老板娘不再问,说有事就到楼下找他们,临走前帮我点上了蚊香。我简单洗了洗,重点烫了一下脚,然后从背包里抽出一本书就上了床。因为下雨和靠近山石,房间里温度不是很高,我躺在被窝里散漫地翻着手里的书。然后就稀里糊涂地睡了过去。

又梦见了摇摇。她在梦里再一次哭喊不止,说我竟然背着她和别的女人乱来,面对她的指责我两手空空地摇荡,说不出话来,脑袋里也空荡荡一片,我无法让她相信我什么事都没干过,她说她亲眼看到了。摇摇曾经是我的女朋友,八年前嫁给了别人。我常常做这个一成不变的梦。也许不是梦,我睡前常会想起这个做了无数次的梦,尤其是一个人在外面的世界游荡时。所以,我怀疑我并没有睡着,只是昏昏沉沉地又想起多年前。那时侯摇摇热衷旅游,一有机会就拖上我到处跑。我们工作时间都不是很长,所有的积蓄几乎都花在了路上。跑了多少地方她也说不清楚。其实花费最多的不在车上,而是住宿的费用。我们只是恋爱,不是夫妻,没法住在一起。即使旅馆老板睁一只眼闭一只眼也不行,摇摇对男女之间的形式十分看重,每到一处坚决和我分开住,这样我们每次都要开两个房间。

八年前,大约就是这时候,从一次长途旅行中归来,她突然对我大吵大闹,说我竟然背着她和别的女人干坏事,被她当场撞见。这些天来,她一直在等着我向她道歉,可是我居然若无其事,好像什么坏事都没干过,太过分了。原来还准备留点希望给我的,现在彻底寒心了。要命的是我仍然不承认,我不记得什么时候和别的女人有染,和她在一起时,我几乎很少盯着别的女孩看。摇摇认为我在抵赖,越发激起了她的愤怒,无论我怎么解释都无济于事,她咬牙跺脚地离开了我。

这些年来我都觉得莫名其妙,我什么时候和别的女人乱来?我们还是分开了,半年之后她嫁给了别人。我们还在同一座城市里生活,偶尔还能在马路上遇到。见面各自勉强地打个招呼,成了不冷不热的点头之交的朋友。见了面很少深入地聊聊,谁都不再提那些已经无法弥补的旧事。她已经不再热心旅游了,一年难得出门几次,兴趣几乎消失殆尽。而我却喜欢上了旅游,这些年来一个人几乎跑遍了我所能跑的所有地方。我的工作,我挣的钱,只有一个去向,就是花在旅游的路上。有一天我在马路上遇到了摇摇,她问起了我最近的行程路线,我简要地介绍了一下。她说左山就在这条线上,有时间可以去一下。

“应该去看看,”她说,“八年前的老地方了。”

三

第二天我起得很迟。房间在山后,阳光进不来,拉上了窗帘的房间好像永远停在了凌晨时分,我的生物钟在这样的上午突然瘫痪了。老板娘敲开了我的门,我蓬乱的头发没有让她吃惊。

“太阳很好。该起来吃饭了。想吃点什么?”她径直走进房间,拉开了窗帘,然后自然地坐到了椅子上。她看起来比昨天晚上要漂亮得多,头发鲜亮,衣服的样式有点陈旧但是十分合体,怎么看都不像是小镇上七八岁男孩的母亲,倒像一个风韵正满的美丽少妇。“昨天又看了一夜的书吧?半夜我看到你的灯还亮着。”

“不好意思,我忘了关了。”我从床上坐起来,把枕头边的书整理好放到桌子上。

“这么多年还看同一本书?”她看了看封面,说了这句很让我吃惊的话。“八年还读不完一本书吗?”

“你怎么知道这本书我看了很多年了?”

她没有回答,而是盯着我的眼睛说:“你记得这张床吗?”

我惊讶地摇摇头,不知道她在说什么。

“你还认识我吗?”她又说,脸涨得通红。

“有点眼熟,”我勉强把微笑挂在脸上,她的目光让我无端地心虚,“对不起,我们见过吗?”

“你,不记得了?”她扶着椅背站起来,眼里充满泪水,“那天晚上,养蜂场旅馆,你把,我。”

我还是不明白,不知道她在说什么。她直直地看着我,疑惑和怨恨随着眼泪一起涌出来。楼下响起了自行车的铃声,然后是老板的声音:“老婆,老婆,我回来了。”

老板娘擦干眼泪答应了一声,开始向外走。出了门又回头,眼里再度充满泪水。“你该吃点东西了。”然后是一串盘旋而下的脚步声。

下楼时我顺便看了其他房间,门窗都大敞着,让阳光和风进来。那些房间的摆设和装潢和我房间的完全不一样,一例的乡气的都市化,典型的小镇上的旅店。正如老板娘所说的,那个房间的确是最好的,至少是我最喜欢的。

老板买了很多菜,说足够我和他们一家三天吃的。我告诉他,我只是到这儿看看,听说左山的风光不错,待上一两天就离开。老板解释说,一两天大概是走不了的,因为隔三天才有一班火车。没办法,小地方就是这点要命,想出个门都要等前伺后的。既然这样,着急是没用的,三天就三天,就怕左山真的没什么看头。已经上午十点半了,我和老板瞎聊了一会儿,老板说左山虽然穷了点,还是有点东西可看的,来过左山的人都这样说。可以看山,看水,还可以到下面的一些小村庄里转转,不少村庄都曾是当年打日本鬼子的战场,留下很多与战争相关的遗迹和史料。有这些就好了,最近一两年我正在搜集这方面的资料。我们正聊着,老板娘端着一碗面条从厨房出来,面条上堆着两个荷包蛋。

“先垫垫肚子,一会儿就做午饭了。”老板娘说。

“对,先垫垫,”老板说,“午饭包你满意。”

我真感到饿了,狼吞虎咽地吃掉了面条,汤汤水水的全倒下了肚。吃过后精神好多了,想出去走走。老板让我不要走远,差不多了就回来吃饭。我答应着,看了一眼老板娘就出了门。她也在看我,那种不经意的一瞥。我又看到了一些说不清楚的熟悉的东西来。

四

左山不高,半山腰上偶尔也建了几户人家,出其不意地散点各处。我从旅馆后面的小路上了山。昨天一夜大雨清洗,左山上颜色分明,黑绿的树木、青翠的灌木、长满铁锈红的石头和暗绿的青苔,阳光照耀下发出清明的光泽。沿曲折不定的小路进山,一路上树影斑驳,像踩在水上。林子里蝉鸣稀疏,偶尔在某处传来几声鸟鸣。刚开始有点热,渐渐深入林中以后,山上风大了起来,清凉宜人,后悔没带本书上来,否则找一块阴凉的石头坐下,翻上几页一定是件惬意的事。在路边的岩石上,不时还能见到名人的题字,仔细辨识之后,竟然发现还有苏轼、米芾的墨迹刻石,不知是真的假的。

如果说左山和其他地方的小山相比并没有什么显著的特色,那么爬到山顶就会发现别有洞天。我花了大约一个小时到了山顶,站在最高的那块大石头上,顿觉心胸陡然阔大。万里晴明长风浩荡,凌乱的头发和衣服让我产生一种类似烈士的悲壮感。大平原在脚下像布匹一样连绵地展开,绸缎似的原野,蘑菇一样的村庄,目光有鸟一般滑翔的快意。最让我觉得不虚此行的是流经山后的运河。河道不是很宽,但河水清净,在阳光下如同一条汤汤不绝的玉带,水面上波光闪耀,不远处还有两条小渔船,一人摇橹,一个人蹲在船头撒网,要么是在收网。

我坐在山顶上,倚着大石头,尽管多年来跑了不少地方,但却很少能够安静地坐在高处向远方长久地眺望。三十多岁的人了,也许需要常常做这样的眺望。那么高又那么远,让我想起倏忽已过的岁月,一晃就三十多了,马不停蹄,两手空空,还是个孤家寡人。我看着远处两眼发呆。风声过耳,周围一片喧哗。记不清过了多长时间,山上稍稍安静了一些,山下平原的深处升腾起氤氲的烟雾。我转身的时候看到了老板娘站在大石头边上,我没听到她什么时候来到这里。

“老板娘,你怎么来了?”

“找你回去吃饭呀,都三点了。”老板娘说,“我就知道你在这里,八年前我过来找过你。你还记得吗?”

从昨天晚上开始,老板娘就一直在暗示和提醒我,她的意思是我们见过,好像关系还非同一般。这就怪了,我实在想不起我们之间曾经发生过什么,我甚至都不记得在哪里见过她,只是觉得眼熟。世界这么大,眼熟的人多呢,而且漂亮的女人总让人觉得眼熟。

“你认错人了吧,老板娘?”

“不可能认错,就是你。你的声音这辈子我都忘不掉。”老板娘说,目光坚定,“八年前你和我好过一次,然后一走了之,我以为再也见不到你了。”

“你确信没有认错人?说不定那个人的声音和我差不多。你记得他长的也和我一样?”

“昨天晚上我一听到声音就知道是你了,但是这些年来我已经记不清楚你的脸了。昨晚看到你我就全记起来了,国字脸,浓黑的眉毛,还有右耳朵上的那颗痣。”她的两手十指交叉,不停地蠕动和颤抖,显然比较激动。“不会有错的。客生长得和你一模一样,你看他的脸形和眉毛。他是你的儿子。”

我立马从石头上跳起来,我竟然连儿子都有了。荒诞。我从不记得和哪个女人有染,现在连儿子都凭空冒出来了。不过那个孩子的确是国字脸浓眉毛,可是这又能说明什么问题呢,我们在哪里见的面?儿子又是在哪里出生的?

“就在这里,左山,养蜂场旅馆。”她说,言辞凿凿,“你不记得了?八年前你和一个女孩来这里,你们在养蜂场旅馆住了一个星期。那时候养蜂场旅馆门外还有大片大片的蜜蜂,那时侯火车一周才经过左山一次,所以你们只能在这里住上七天。那时候旅馆老板和老板娘都没死,他们只有一个娶不上媳妇的儿子,我在旅馆里当服务员。你不记得了?你说你喜欢我,说我长得很漂亮,我也喜欢你,你的声音是我听过的最好听的声音。那天晚上下大雨,你把我留在房间里不让出去,我们就,就那个了。”

不可能。我在脑袋里找了半天,丝毫找不到那天晚上的记忆,甚至连有关左山的记忆都找不到。我只记得摇摇八年前曾对我说过,左山是个不错的地方,有时间了我们就去玩一玩。

老板娘默默地哭了:“你竟然忘得一干二净。因为你我嫁给了这个小男人,原来我看都不看他一眼的。可是我发现我有了你的孩子,我想把它留下来,这是我们的孩子。肚子一天天大起来,没办法,我只好嫁给他了。这些年我一直盼着你回来,我想你一定会回来的,你的儿子在这里,我给他取名叫客生,一个客人的儿子。我不知道你的名字。”

她说得很伤心,为了证明我们的确曾有过一段缠绵的往事,她向我详细地讲述了那七天里发生的事情。随着她的讲述,我仿佛看到了八年前的初秋的某个傍晚,我和一个女孩在大雨来临之前来到养蜂场旅馆,身上还带着火车和煤渣的气味。老板打发一个年轻美丽的姑娘把我们带到各自的房间,那个姑娘淳朴羞涩,像一朵待放的菊花。她给我们做饭、打水,还带我们到左山附近游玩,一路小声地介绍左山和运河。那时候还有养蜂人住在山脚下,她领着我们去看蜂巢。同行的女孩喜欢到处乱跑,我却喜欢待在一个山顶的石头上看书,看一会儿书再看一会儿山下辽阔的平原。她常常在老板和老板娘的差遣下到山上来找我们回去吃饭,然后她知道我喜欢看书,知道我喜欢她。于是在大雨滂沱的夜晚,她送水时被我留在了房间,在那个古朴的房间,她说我一看到那个房间就喜欢上了,在那张雕花的老式木床上,我这个来路不明的远方客人,把她从姑娘变成了女人。若干天以后,她发现,她不仅被我改造成了女人,同时还改造成了一个孩子的母亲。

五

她的回忆如此逼真和深情,让我无法坚决否认,事实上在她的讲述中我似乎回忆起了多年前的往事,但我还是不愿轻易相信,我无法接受突如其来的旧日情人和陌生的儿子,我不相信他们都是我的。因此在下山的路上,我们心里都明白,谁都没有说服谁。她已经不哭了,她说她又喜又悲,如同做了一场大梦。

回到旅馆已经五点多了,老板等得困倦,躺到床上睡着了。听见我们回来就起来了,他问我们怎么现在才回来。我说不好意思,我给玩忘了。老板娘说,她几乎围着左山转了一圈,才在一个旮旯里找到我,要不是她把我带回来,我大概早就迷路了。我向老板点头,表示事实就是这样。他们已经吃过午饭,给我留了一份饭菜。老板让我先凑合着吃点,晚上再陪我好好地吃上一顿,他叫老板娘把那些饭菜放进锅里再热一遍。

我找不到饥饿的感觉,草草地吃了一点就上楼回到自己的房间。有点累,也有点困,我躺到床上,头脑里交替出现摇摇和老板娘的脸。我觉得这次的左山之行不免怪异,仿佛一下子坠入了巨大的不确定性之中,其实八年来,乃至三十多年来何尝又不是如此。怪异,不确定,甚至是懵懵懂懂地活到了现在,想把一生清醒明白地说出来是多么的不容易,尽管只是三十几年。正如老板娘说的,像做了一场大梦。山风从窗户里吹进来,晃晃悠悠的凉爽,很快我就睡着了。

孩子的哭声惊醒了我。我听到那个叫客生的男孩在楼下哭叫着妈妈,他爸爸要打他,因为他放了学和一群小孩在铁路边上打闹,回家太迟了。我听到老板娘说:

“不许你打客生!”

“我打我自己的儿子都不行?”老板挑起嗓子叫着,“反了天了!”

“谁的儿子都不能打!”老板娘的声音。“要打你打我好了。”

我从房间里出来,站在二楼的过道向下探出头。老板仰脸看见了我,不好意思地放下了笤帚,“让你见笑了,这孩子不听话,”他说。“下来洗把脸吧,准备吃晚饭了。”

看来时间不早了,我一觉睡到了黄昏之后。院子里多了黑影,老板娘和客生一起抬头向楼上看,在朦胧的光线里我看到了客生的脸,他的长相和我小时侯的确有几分相像。

晚饭十分丰盛,各样的小菜摆满了一桌子。老板要陪我多喝几杯,他说我这样的客人不多,不像有些经过左山的外地男人那样小气巴拉的,住进旅馆像进了贼窝似的,时刻提防着他们。而且我脾气也好,能够随遇而安,对住宿和伙食也不挑剔,大城市里来的人,不容易啊。

“我和老婆可是把你当成家常的客人来对待,你不要太客气,”老板说,端起酒杯,“来,我们再干一个。”

我和老板干掉了一个又干掉了一个,一杯一杯地往肚子里送。酒杯很小,喝了一串也没什么感觉。这几年在外跑惯了,常在包里装一瓶老酒,一个人寂寞了就喝上几口,没想到酒量也跟着大有长进。老板娘坐在我右边,一直看着我喝,不时替我和客生夹菜。她让客生坐在我对面,抬头就能看见,他的国字脸,他的浓黑的眉毛,他在我看他的时候腼腆地低下头去。老板娘大声说着客生的名字,还让他像我这个叔叔学习,好好读书,将来想到哪儿玩就到哪儿玩。我从她的声音里听出了兴奋和苦涩的味道来。

老板娘的做菜手艺不错,可惜她和客生吃的不多,我们还在喝酒他们娘儿俩就离开了。客生要睡觉,她也说有点疲倦,让我们继续喝,她想歇一会儿。

老板说:“你们娘儿俩先睡吧,吃完了我来收拾。这位老兄好酒量,我陪他好好喝上一回。”

我们继续喝,一边喝一边瞎聊。十点半钟那会儿我还清醒,去了趟厕所回来接着喝。酒一喝多就管不住自己的舌头了,哥儿俩好的意气似乎也上来了。老板问我老婆孩子情况,我说哪有那么多累赘,现在是一人吃饱全家不饿,所以才能到处乱跑,图个轻松自在。

“这话就不对了,老弟,”老板舌头开始打结,摸着小胡子说,“老婆还是个好东西,就像你老哥我,这辈子最得意的事不是从爹妈手里继承了这家旅馆,而是有了这么个看着就让人心疼的老婆。有老婆好啊,没老婆的光棍日子不好过。你就不馋女人?”

我说:“还行。一个人过惯了也就没什么了。”

“不一样的老弟,当年我光杆一条时也这么想,可还是觉得不对劲儿。我一个修理电器的朋友给我出了个馊主意,在旅馆的床下放了一台录音机,他捣鼓了一阵说能用了。只要床上有两个人,床垫中间的地方就要下陷一部分,恰好接触到录音机的录音键,床上什么事都录得清清楚楚明明白白,那段时间可真是让两只耳朵过足了瘾。对,就是你现在睡的那张床。我录了好多盘带子哪,后来出了问题,我去打开录音机时发现磁带不见了。我吓坏了,心想一定是被我爹妈发现了,就等着挨骂吧。他们竟然没再提这事,我也不敢了,赶快把那些磁带都给销毁了,也不需要了,那时侯我老婆终于同意嫁给我了。嘿嘿,你老哥我终于熬出头了,床上有个水灵灵的漂亮媳妇啦。”

老板提到老板娘就眉开眼笑,一脸为人夫的幸福的皱纹。我说:“老板祝贺你呀,兄弟我还得继续熬,熬个像老板娘这样的媳妇守在身边,他妈的也过上个幸福的后半辈子。”

我喝高了,舌头都大了。两个人又断断续续地喝了半瓶,胡说了一通,回楼上睡觉的时候已经听见左山的公鸡叫了。上楼时我看了一眼老板娘的房间,灯还亮着。进了房间我就倒在床上,有那么一会儿清醒了一下,从床上探出脑袋向床底看,什么也看不见,没有录音机。熄了灯,连脚都没洗就呼噜呼噜地睡了。

六

第二天又是上午十点左右醒来,后脑勺有点疼,精神倒是很好,神清气爽。窗外又下雨了,噼噼啪啪的大雨点落到左山上,敲出了一个含混的左山的轮廓。我听到老板娘的脚步声越走越近,敲了两下门她就推门进来了。

“昨天晚上没喝醉吧?”她说,把一碗冒着热气的蛋汤放到写字台上。

“还好。老板怎么样?他喝了不少。”

“他呀,酒鬼一个,睡一觉什么事都没了。去他姐姐家了,说好了今天给他姐姐送药的。你喝点蛋汤。”

“谢谢老板娘,先放着,饿了我再喝。”

“别叫我老板娘,叫我小艾,”她坐到了我的床上,神情立刻黯淡下来,眼里又充满了泪水。“八年前你就是叫我小艾的。你怎么什么都忘了?昨天晚上我一直在听你的声音,我不会认错的。不信你听。”

她从口袋里拿出一个廉价的小随身听,摁了一个键,我听到了一片嘈杂的声音:雨声、床铺声、男人和女人的声音。像来自遥远的地方,穿过风沙之后的声音,落满了尘土的陈旧之声。

男声说:“不要走,小艾。留下来不要走。小艾我喜欢你。唔,唔,不要走。”

女声说:“别这样,不行。我害怕,我连你的名字都不知道。别,唔,唔,我,我也喜欢你。”

接着一阵床铺的嘈杂声,女声低声地叫了一下,然后是床铺和雨声的底子上来回重复的男人和女人的压抑的喘息声。

那声音旧了,残缺了,听起来总不饱满,尽管男声里还存着类似生铁一样的质地,有点像我的,但说实话,我不能肯定那就是我的声音。按老板娘的意思,那女声是她,那时候她叫小艾。但声音显然和现在有所区别,区别在哪儿,我也说不好。就像一件事众口相传之后,多少变了样,变在哪儿,也说不清。可此刻,老板娘涨红了脸,泪水经过鼻翼流到嘴里。而我却满脸疑惑。

“这盘磁带这些年我一直珍藏着,过几天我就要听听这个声音。这些年我不停地翻录,防止它坏掉,声音已经变化了不少,可我还是能听出来。就是这个声音把我的一生都改变了,还给我留下了一个孩子。”老板娘幽幽地说,“可你还是不承认。我等了八年了,常常盯着停下的火车门看,希望你能从那些打开的某一扇门里走下来。现在你来了,却装作是个陌生人。”

“这就是他当年偷偷录下的磁带?”

“是的。你和那女孩走后,我来到那个房间,想找到一点你留下的东西,就在床底发现了录音机,取走了这盘磁带。”

“不可能!”我大叫着,抢过随身听,“我要再听一遍。”

我仔细地又听了一次,不放过每一个细节。和刚才听到的一样,生铁一样的男人的声音和老板娘的声音,那时她叫小艾。男声和她的声音的所有者激情四溢的男女之事。此外是八年前的风声雨声床铺声。在录音结尾,突然出现了一个异声,是我刚才所忽略的:混杂的声音之外一道醒目的开门声,然后是一个女声叫了半截的“啊”,后半声被捂在了嘴里。那短促的半个声音让我出了一身的冷汗,有点像摇摇的声音。我把磁带倒回去重听,又不像了。来来回回听了五遍,还是不能肯定。可是,有几个人惊恐地喊叫时发出的还能是自己正常的声音?

我茫然地看着泪流满面的老板娘,她像一个小学生在等候老师的正确答案。我放下随身听,缓慢地抱住了她,录音里的多年前的一个颤抖的好身子。

她抱着我说:“我等了你这么多年了!”

我们抱成一团。时光在这个雨天的上午缓慢地流逝。我在她的身上看到了八年前的那个夜晚,如同在想象里一般,在古朴的客房里,我和一个名叫小艾的女孩身心凝结一处,我说着她的名字,呼吸此起彼伏,然后是陈旧的风声雨声一起涌来,床铺欢腾。左山静静地矗立,河水在窗外流淌。突然,一声清醒的开门声,吱呀,一个人叫了起来:

“啊——”

我惊怵地回过头,打开的门前站着旅馆的老板,那个干瘦的小个子男人,两眼圆睁,嘴巴洞开,右手放在他的胡子上。

书评

《如果大雪封门》冷峻而又温暖。徐则臣以几位青年打工者在北京的生活为底子,以精细绵密的语言和出人意表的想象,讲述了一个梦想与现实、温情与伤害、自由与限度相纠结的故事,如同略显哀伤的童话。对几位来自南方乡村的青年来说,大都市的生活恍若梦境,现实却不免艰难。但他们一直生活得认真严肃, 满怀理想。小说在呈现事实的基础上,有着强烈的升华冲动,就像杂乱参差的街景期待白雪的覆盖,就像匍匐在地的身躯期待鸽子的翅膀。

——第六届鲁迅文学奖授奖词

徐则臣的写作敏锐、正直、宽阔。他的小说,正视人类经验的复杂,体认卑微人生的艰难,也珍视个人成长史上的创伤记忆对自我的影响和塑造。他以一种平等的思想、冷静的观察介入当代现实,并以叛逆而不失谦卑的写作伦理建构个人的历史,使其中的每一个人都拥有被理解的权利。

——第六届华语文学传媒大奖授奖词

从“花街”到“都市”,从“学院”到“底层”,徐则臣的笔触在不同的生活场景中游走,让差异巨大的小说主题能够彼此呼应、相互推进。徐则臣的作品有效地证实了自己的生活轨迹,体现了用心观世音的和气和认真做小说的功力。

——第十二届庄重文文学奖授奖词

《六耳猕猴》延续“京漂”系列冷峻而温暖的风格,聚焦这一都市边缘的特殊群落,书写小人物身处现实与理想夹缝间的艰辛与无奈。徐则臣借亦真亦幻的“六耳猕猴之梦”,为变幻万千的当下现实,提供了极具穿透力、蕴藏丰富阐释可能性的隐喻。

——第十六届百花文学奖授奖词

对于现实,徐则臣没有加入到那种众声喧哗的合唱之中,而是时刻坚守现实主义的写作立场和知识分子的人文关怀,把笔触深入到底层,深入到卑微生命灵魂深处的喜怒哀乐和苦辣酸甜。有同情,有批判,有揭露,也有深度的追问。除去主人公们戏剧性的人生轨迹之外,生命的尊严和价值,是徐则臣一直在凝视并思考的主题。尴尬是叙述的主体,沉重的现实成为背景。而贯穿始终的六耳猕猴之梦,不仅制造了小说中虚与实之间的张力,更赋予一个主题鲜明的现实故事多重阐释的空间和可能,耐人寻味。

——辛泊平(作家)

出现徐则臣,在今日中国文学写作的语境里是一个值得心中暗喜的信息,它从学院传出来,意味着中国文学被忽视甚至部分地或者说曾经断裂的学院写作的传统有了新的生机。

——《人民文学》主编施战军

徐则臣的写作,已经充分显露了一个优秀小说家的能力和气象:他对充满差异的生活世界具有宽阔的认识能力,对这个时代的人心有贴切的体察;更重要的是,作为一个具有充分精神和艺术准备的小说家,他对小说艺术怀有一种根植于传统的正派和大气的理解,这使他的小说具有朴茂、雅正的艺术品格。

——评论家李敬泽

徐则臣的《耶路撒冷》在我看来就是接近理想的长篇小说。这部小说最突出的特点就是建立了自己的格局与视角,我们通过他的格局与视角看到了一个完整的立体的世界,世界或现实再复杂再无序,也会因为小说家赋予了某种独特的形式,而让我们得以窥到某种内在的秩序。

——作家宁肯

版权信息