图书简介

本书是光明日报重磅推出的抗疫报告文学集。在这次伟大的抗疫斗争中,众多著名作家、记者纷纷奔赴抗疫最前线,含泪记录下一个个惊心动魄的瞬间、催人泪下的故事和温暖人心的凡人善举——医务工作者脸上被口罩和护目镜勒出深深的印痕,全国军民披星戴月驰援湖北,年过八旬的钟南山院士深夜坐在高铁上小憩,春节在家休假的护士千方百计骑车数百里也要赶回武汉,普通民众冒着生命危险争当志愿者默默无闻做奉献……

这些报告文学以感人的故事、丰富的细节、文学化的表达,在光明日报大篇幅、高规格、高质量地刊发后,震撼了读者的心灵世界,引起普遍关注,被广泛转载,为万众一心、众志成城抗击疫情汇聚了强大精神力量,也是向全世界讲好中国抗疫故事的生动样本。

作者简介

《光明日报》创刊于1949年,是中共中央主办,以知识分子为主要读者对象的思想文化大报。1978年,《光明日报》发表《实践是检验真理的唯一标准》,对社会发展产生深远影响。新时代,《光明日报》继续定位思想文化大报。

具体作者:

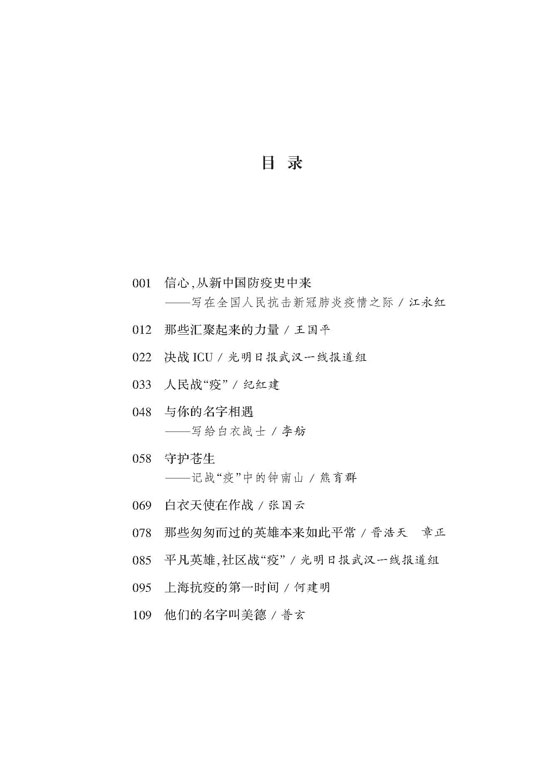

王 蒙:作家、中央文史馆馆员,新中国70年以来第一个获得共和国荣誉称号的作家;

江永红:《解放军报》原副总编辑,中国报告文学学会会员;

王国平:光明日报记者;

纪红建:中国作协会员,第七届鲁迅文学奖获得者;

李 舫:人民日报海外版副总编辑;

熊育群:广东文学院院长,第五届鲁迅文学奖获得者;

张国云:中国作协会员,第六届徐迟报告文学奖获得者;

晋浩天:光明日报记者;

章 正:光明日报记者;

何建明:中国作协副主席,中国报告文学学会会长,三获鲁迅文学奖(第一、二、四届),四获徐迟报告文学奖(第一、二、三、四届),五获中宣部“五个一”工程奖(第九、十一、十二等);

普 玄:中国作协会员、湖北省作协签约专业作家;

李朝全:中国作协创研部副主任、中国报告文学学会副会长;

李春雷:中国报告文学学会副会长、河北省作协副主席,鲁迅文学奖获得者(第三、七届)、徐迟报告文学家获得者(第四届等);

曾 散:中国作协会员;

王 昆:中国作协会员;

李琭璐:中国作协会员;

谢沁立:中国报告文学学会会员、天津市作协签约作家。

编辑推荐

☆ 直击战“疫”现场,全景展现全民抗疫图景

本书全景展现抗疫现场,尤其是举世瞩目的武汉现场,从战“疫”部署、医院建设、医护资源调配、联防联控、志愿服务及各方支援、全国响应等,为我们贡献了一幅复杂而宏阔的抗击疫情图卷。江永红从历史的角度坚定全国必胜的信心;纪红建从全民战“疫”的高度,讲述了全国的响应与支援;何建明提供的上海抗疫的历史经验与现实做法,不是公布当地的管理条款,而是以真实个体介入现实管理之场;李春雷笔下的春天,不是一个虚幻的春天,而是从一个年轻医护的生命事业之路中挖掘出的春天……每一篇报告文学都有温情与厚度。

☆ 深入战“疫”一线,讲述中国抗疫故事,致敬英雄的城市和英雄的人民

作者深入战“疫”一线实地采访,记录下一个个惊心动魄的瞬间、催人泪下的故事和温暖人心的凡人善举——医务工作者脸上被口罩和护目镜勒出深深的印痕,全国军民披星戴月驰援湖北,年过八旬的钟南山院士深夜坐在高铁上小憩,春节在家休假的护士千方百计骑车数百里也要赶回武汉,普通民众冒着生命危险争当志愿者默默无闻做奉献……

这些作品展现了中国各族人民一方有难、八方支援的民族精神和同舟共济、守望相助的家国情怀,致敬了英雄的城市和英雄的人民,为万众一心、众志成城抗击疫情汇聚了强大精神力量,也是向全世界讲好中国抗疫故事的生动样本。

☆ 汇聚众多著名作家和一线记者,作者阵容强大,王蒙作序

本书作者阵容强大,包括中国作协副主席何建明、第七届鲁迅文学奖获得者纪红建、广东文学院院长熊育群、中国报告文学学会副会长李春雷、湖北作协签约作家普玄、解放军报原副总编辑江永红、人民日报海外版副总编辑李舫,以及光明日报武汉一线报道组的知名记者等。不少作家曾获得过鲁迅文学奖、徐迟报告文学家、“五个一”工程奖等。著名作家、文化学者王蒙先生为本书深情作序。

☆ 120余幅抗疫一线的高清图片,忠实记录战疫现场

书中收录的120余幅来自抗疫一线的珍贵摄影图片,具有极为重要的史实价值。

☆ 附赠著名播音员朗读的有声版,扫描免费收听!

☆ 国内首部抗疫报告文学集,光明日报重磅推出

书摘

信心,从新中国防疫史中来

——写在全国人民抗击新冠肺炎疫情之际

江永红

小小口罩立下大功

一个陌生的瘟神,引发肺炎的新型冠状病毒还在中国游荡,疫情防控激战正酣,口罩成为这一特殊时段的一道“风景”。

眼前的口罩让人一下子想到了一百多年前的口罩。1911年1月,在东北哈尔滨,从前一年年底开始暴发的鼠疫势头正劲。在这次防疫战中,一个中国防疫史上著名的“赌局”出现了,“赌”啥?要不要戴口罩。一方为清廷任命的东北防治鼠疫总医官、天津陆军军医学堂副监督(副校长)伍连德博士,他坚持医护人员和疫区人民一定要戴口罩;另一方为法国名医、天津北洋医学堂监督(校长)兼首席教授梅斯尼,他坚决反对戴口罩。这是怎么一回事呢?

原来,在疫情最严重的哈尔滨,伍连德通过流行病学调查和尸体解剖,发现此次流行的是一种有别于传统腺鼠疫的新型肺鼠疫,人传人的特点非常鲜明,因此他制定了包括隔离、消毒、入户登记、患者集中收治、尸体火化、人人戴口罩等在内的防疫措施。然而,戴口罩这一条遭到几个大权威的反对,反对的理论根据是鼠疫只有鼠传人,没有人传人,戴口罩是多此一举。这个理论是被誉为“日本细菌学之父”的北里柴三郎等人提出的,是上了教科书的,而伍连德发现的人传人的肺鼠疫,书上没有。于是梅斯尼与伍连德“打赌”,为了证明自己观点正确,他坚决不戴口罩,结果1天之后他就感染上人传人的肺鼠疫,6天之后就不治身亡了。他为自己的固执“赌”掉了生命,同时也用生命证明了伍连德的正确。他的死让伍连德的防疫措施得以顺利实施。

伍连德亲自设计了加厚口罩,并开设了一家口罩厂,免费给民众发放口罩。在综合治理下,哈尔滨的鼠疫于3月1日被扑灭,仅用了67天。哈尔滨的鼠疫防疫战是中国现代医学意义上的防疫第一战,创造了中国乃至世界防疫史上的奇迹。创造这个奇迹的措施中有两项在当时是革命性的:一个是尸体火化,这是中国历史上第一次集体火化(此前有个体火化);一个是戴口罩,疫区全民戴口罩是破天荒的(此前只有教会医院的医护人员戴)。这次防疫战的胜利,让国人第一次见识了科学防疫的巨大威力。很多人未曾想到,一个小小的口罩,居然在战胜鼠疫过程中立下大大的功劳。从这个意义上说,口罩是中国开创科学防疫过程历史新阶段的见证者,是战胜瘟疫的“钟馗”,相信在今天也一定能给人民带来福音。

在防疫上,新中国没有打过败仗

据史书记载,一次大疫,死者少则数万,多则上千万甚至上亿。“温气疫疠,千户灭门”(王充《论衡•命义》),“疠气流行,家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀。或阖门而殪,或覆族而丧”(曹植《说疫气》)。直到新中国成立之初,传染病仍然肆行无忌,危害甚烈。在1950年9月政务院第49次政务会议上,时任卫生部部长李德全报告说:“我国全人口的发病数累计每年约1亿4千万人,死亡率在30‰以上,其中半数以上是死于可以预防的传染病上,如鼠疫、霍乱、麻疹、天花、伤寒、痢疾、斑疹伤寒、回归热等危害最大的疾病,而黑热病、日本住血吸虫病、疟疾、麻风、性病等,也大大侵害着人民的健康。”这么多传染病,难以一一细说,只说全国流行最普遍的“年年发生,月月出现”的天花,每年就夺走数万甚至数十万人的生命。据1950年湖南省岳阳市的调查,患天花的人占总人数的13.6%。而在我国少数民族地区,情形更加严重,据云南省西盟佤族自治县的调查,新中国成立前出生的族民中竟有近半数得过天花。全国天花患者知多少?没有统计,超过千万是毫无疑问的。

然而,人们发现:不知从哪一年开始,中国就再没有人变“麻”了(人出天花后会在脸上留下麻点),几乎见不到因患脊髓灰质炎(简称“脊灰”)而变成跛足的人了,还有许多让人闻之丧胆的烈性传染病也难得听说了。是的!新中国成立后,我国通过免疫手段实现了消灭天花,消除脊灰,基本消灭了鼠疫、霍乱,有效控制了其他传染病的发病率。据国家卫健委权威发布:1978年至2014年,全国麻疹、百日咳、白喉、脊灰、结核、破伤风等主要传染病的发病率和死亡率降幅达99%以上。

有必要特别指出的是:我国消灭天花的时间是1961年,而世界卫生组织宣布全球消灭天花的时间是1979年,我国整整提前了18年。我国从1994年开始再无本土脊灰病例,比世界卫生组织预定的2000年消除脊灰的目标提前了6年。

经过数十年的努力,我国已构筑起一条以疫苗为主的微生物“长城”。对已知的传统传染病而言,它既能抵御急性传染病的进攻,又可防止慢性传染病的侵蚀。截至2006年,慢性传染病乙肝曾经悄悄地让我国约6.9亿人感染,每年因之死亡约27万人,我国因而被称为“乙肝大国”。但是自1992年接种乙肝疫苗以来,已使全国约9000万人免受乙肝病毒的感染,5岁以下儿童乙肝病毒携带率从9.7%降至2014年的0.3%,儿童乙肝表面抗原携带者减少了3000万人。2012年5月,世界卫生组织证实我国已成功将5岁以下儿童慢性乙肝病毒感染率降至2%以下。“乙肝大国”的帽子被摘掉了。

计划免疫是我国的发明。有计划的疫苗接种使我国人民的健康水平有了明显提高,居民平均预期寿命由新中国成立初期的不到35岁提高到2018年的77岁。平均寿命是由综合因素决定的,但对传染病的控制无疑是权重最大的因素之一。

新中国的防疫史表明,尽管遇到过各种挫折,但是在所有传统传染病面前,中国还没有打过败仗。我国已经控制或消灭了传统传染病,也有能力战胜新的传染病,2003年我们战胜了“非典”即为明证。

社会主义制度是我们战胜疫情的最大优势

睁眼看一看:世界上还有哪个国家能像中国这样,一方有疫情,八方来支援?此次新冠肺炎疫情在武汉暴发后,全国各地、各行各业的支援可谓山海不可状其大,且不说所需物资要啥给啥,仅说医疗队员,第一批增援的就有近7000名,接着又有第二批、第三批……总数已超4万名。在决战阶段,全国对湖北的支援采取“一省包一市”的形式,这是一个发明,是在其他国家的防疫史上找不到的。

再看:世界上还有哪个国家能像中国这样,一声令下,军队就冲上防疫第一线?2003年战“非典”,人民军队出动1000余名医护人员,承包了北京小汤山医院。17年后的2020年,人民军队出动4000余名医护人员,接管了武汉火神山医院。

这些,在全球都是独一无二的,只能出现在社会主义制度下的中国。新冠肺炎疫情一出现,习近平总书记就在大年初一主持召开中共中央政治局常务委员会会议,研究部署疫情防控工作,要求各级党委和政府必须按照党中央决策部署,全面动员,全面部署,全面加强工作,把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓。党中央的决策变成全党、全军和全国人民的行动。像这样集中统一指挥防疫是党的好传统。一部新中国的防疫史昭示我们,社会主义制度是我们战胜疫情的最大优势。

1949年10月,新中国成立伊始,就遇到察哈尔鼠疫疫情。接报当日,毛泽东主席责成政务院总理周恩来连夜开会,成立了中央防疫委员会,他还于10月28日亲自给苏联斯大林发电报求援。中央防疫委员会由副总理董必武任主任委员,统一指挥此次防疫战。此前卫生部已令东北人民政府将全东北的防疫队伍全部开到察哈尔,令北京天坛防疫处赶制鼠疫疫苗,令北京市、天津市组织医疗队前往察哈尔,此时中央防疫委员会令人民解放军封锁疫区。总之是党政军民学、东西南北中统一行动,结果从疫情暴发到扑灭此次鼠疫,只用了一个多月时间,仅死亡75人。世界都承认中国共产党在防疫上有一套行之有效的办法。这是为人民服务的宗旨所决定的,是社会主义制度的性质使然。

鼠疫、霍乱等烈性传染病可不是第一次光顾中国。

1917年至1918年初,晋绥暴发鼠疫,绥远地方官员竟煽动愚民杀害北京来的防疫队员,大名鼎鼎的伍连德博士也险些葬身火海;而山西军阀阎锡山更绝,根本不让中央政府派来的防疫队跨进一步。这次鼠疫历时半年多,最后是自然消亡的,死亡1.6万余人。

1920年10月,东北再次发生鼠疫,并蔓延至河北、山东两省,虽然伍连德等防疫专家做出了巨大努力,中央防疫处的专家俞树棻甚至献出了生命,但由于社会制度不给力,疫情仍然无法控制,最后流行了7个月,死亡9300余人。

新中国防疫体系的建立与毛泽东主席有直接关系。在察哈尔的鼠疫被扑灭后,他对卫生防疫工作薄弱的状况忧心如焚,指示中央人民政府卫生部必须大力加强卫生防疫工作的组织和领导,于是“预防为主”被作为卫生工作的方针之一,从1950年开始,全国各城市大力推广免费接种卡介苗和免费种痘。1951年召开的全国第一届卫生防疫工作会议,提出卫生防疫工作要以危害人民最大的鼠疫、霍乱、天花等19种传染病为重点,并制定了针对上述传染病的防治方案和《法定传染病管理条例草案》以及若干防疫工作具体办法。鉴于有些省、县的党政领导干部只把不饿死人当作是政府的责任,而对因不讲卫生而病死人的情况重视不够,认为这是不可避免的“天灾”这个带倾向性的问题,毛泽东主席起草了《关于加强卫生防疫和医疗工作的指示》,严厉批评了这种倾向,要求“今后必须把卫生、防疫和一般医疗工作看作一项重大的政治任务,极力发展这项工作”。在毛主席和党中央的高度重视和督促下,在国家百废待兴、财政极其困难的情况下,1950年成立了生物制品检定所,1953年国家拨巨款先后新成立或完善了专门研究疫苗等防疫制品的北京、长春、兰州、成都、武汉、上海等六大生物制品研究所,并在县以上行政单位建立了专事预防疾病的防疫站(疾控中心的前身),以后又在有地方性流行病的省、市、县建立了专门的防治站和专科医院,如南方的血吸虫防治站等,从此我国的防疫工作走上了正规化、制度化的轨道。

防疫是一个公共卫生问题,是一门科学,但从来不是一个纯科学问题,它是科学,更是政治。性质不同的政权,在疫情面前,可能说的话都差不多,但实际做法和结果是迥异的。1930年上海发生霍乱,许多市民得病而死,而各个卫生衙门之间为经费问题相互扯皮,从春天一直扯到6月,致使市民得不到及时的预防和救治。当时南京政府的卫生部部长不得不亲自来上海开会协调,议定了“免费注射疫苗”等三项措施,可最后“卒以筹设不及,未能实现,良可惜也”(见《上海市霍乱流行之报告(民国十九年)》,载《卫生月刊》1930年第1卷第11期)。1932年长江流域霍乱流行的防治,是在媒体上大肆渲染的重大新闻,蒋介石都亲自出马了,结果仅在武汉、南京清理了尸体、注射了疫苗,最后还是死了40万到50万人。

要控制和消灭一种传染病,仅靠一个地方、一个部门是力不从心的,只有全国同力、全民同心、全系统联动才能达到目的。这充分显示了社会主义制度的优势。我国战胜传染病,都是集中力量打歼灭战的结果。排传染病头号的鼠疫,在我国从肆行无忌到只有偶尔零星病例发生,驯服这个瘟神的办法,除了接种疫苗等医学措施之外,立功最大的当数“灭源拔根”,就是在疫源地灭鼠。传染媒介没有了,鼠疫就没有了。这项工作是老百姓做的。而要老百姓行动,只有共产党和社会主义制度才有如此强的动员力。

麻疹到20世纪90年代几乎销声匿迹,但进入21世纪后,全世界包括欧美都出现了麻疹“返潮”,我国也连续几年呈现上升趋势,于是政府果断采取措施:2010年9月11日至20日,全国统一开展了一次以8月龄至14周岁儿童为主要接种对象的强化免疫活动,10天之内接种儿童近1亿人,有效打退了麻疹的“返潮”。这么短的时间,这么大的范围,接种这么多的儿童,是世界防疫史上的首次,是只有中国才能做到的。

我国最后一名脊灰患者于1994年9月出现在湖北省襄阳县(今湖北省襄阳市襄州区),此后再无本土脊灰野病毒感染的病例,标志着我国已经消除了脊灰这一危害甚烈的传染病。2011年8月,输入性脊灰疫情突然降临我国新疆维吾尔自治区的和田地区。虽然只感染了一个人,但国家立即做出反应,决定在全疆进行突击免疫,中国生物技术股份有限公司利用军机将1000万人份的脊灰疫苗送到新疆的6个机场,当地疾控中心接着用冷藏车将疫苗送到接种点,展开接种,把这次输入性疫情扑灭在萌芽状态。

这些事例都表明,制度优势不是吹的,而是实实在在摆在这儿的。

中国医学科学家值得信赖

疫情的扑灭、传染病的消灭,说到底还得靠科学的手段。在疫苗出现之前,对付疫情的办法主要是隔离、切断传染源,在中国还有中医的汤药调理,这些传统手段到今天仍然是不可或缺的。因为许多传染病特别是病毒性传染病至今还无药可治,所以最终战胜疫病的武器不是医疗而是疫苗(类毒素、抗毒素、血清等与疫苗作用相同,为叙述方便,统称之)。

虽然中国是古典疫苗的故乡,早在北宋真宗时期中国就有了种痘术,但在现代疫苗的研制上,我国落后了。直到1919年北洋政府成立中央防疫处,我国才有了第一个疫苗研发生产机构。从新中国成立到改革开放前,我国的疫苗生产总体上还处在跟踪仿制阶段。由于科研条件严重落后和帝国主义严密封锁,我国连起码的仪器、试剂等都无从得到,当年的仿制甚至比今天的创新还要难。好在国家通过日内瓦转口,为各生物制品研究所订阅了欧美的科技杂志,这迟到几个月的杂志成为了解世界科技信息的重要窗口。充分利用这迟来的信息,我国疫苗科学家和工程师们自力更生,奋起直追,使疫苗的种类从10余种增加到40多种,基本满足了国家防疫的需要。国外有什么疫苗,中国很快就有了这种疫苗;国外有什么新技术,中国很快就学到了,而且在学习中有创新,在跟踪中有超越。比如,第一个发现麻疹病毒的是美国人,但中国的麻疹病毒是中国人自己分离出来的,虽然发现的时间比美国晚了3到4年,但我国生产麻疹疫苗采用的是当时世界上最先进的组织培养法,疫苗质量世界领先。即使是在“文革”时期,我国在20世纪70年代新研制出来的A群流脑荚膜多糖疫苗、组分狂犬病疫苗,是新型的亚单位疫苗,处于世界先进行列。改革开放后,随着科研条件和环境的极大改善,我国的疫苗研发和生产已经从跟踪仿制阶段进入并跑和部分领跑的新阶段,跻身世界“第一方阵”。疫苗数量多、品种全,可以说世界上有的,中国基本上都有。说“基本上”,是因为极个别品种暂时还没有,但也有我们有而别人没有的。我国的疫苗有领跑世界的,如国药集团李秀玲团队研发的预防手足口病的EV71肠道病毒疫苗,就是只有中国儿童才有的福祉;有与世界先进水平并跑的,如轮状病毒疫苗,是与美国同时上市的;还有不少疫苗虽然不是最早诞生在中国,却是世界公认的最好的疫苗,如地鼠肾细胞乙脑灭活疫苗,出口量占产量的2/3。目前我国已走出了一条自主创新与引进技术、合作研发相结合的路子,如基因工程重组酵母乙肝疫苗生产线就是从美国默克公司引进的。

我国消灭和控制传染病的武器几乎全部是国产疫苗。中国疫苗与国外疫苗相比各有千秋,但国产疫苗具有鲜明的中国特色。

首先,生产所用的毒株——疫苗株绝大多数是在本土分离和培育出来的,因而更适合中国人的体质,接种效果更好。如生产预防天花的痘苗,用的是我国科学家齐长庆分离出来的“天坛株”,在世界上免疫效果是最好的,副作用是最小的。再如世界上最好的地鼠肾细胞乙脑灭活疫苗,野毒株SA14是老一辈微生物学家汪美先从蚊子幼虫中分离出来的,李河民、俞永新将其培育为疫苗株SA14-2用于生产。

其次,我国疫苗的检定标准是世界上最高的。乍听这话,有的人也许会感到惊诧,但事实的确如此。著名疫苗科学家赵铠院士说:“我国疫苗标准很高,质量水平与欧盟接轨。在安全性和有效性检测项目方面,我国的一些疫苗标准甚至高于欧盟。”“我国的EV71疫苗每剂的杂质只有10皮克,这个标准是没有哪一个国家能达到的。”其研制者李秀玲自信地说,“即使有人仿制我的疫苗,也仿制不出我的标准。”

再次,中国疫苗的第一个受试者是研制者本人。这是中国与外国一个最大的区别。中国的每一种疫苗在进入临床研究之前,首先要在研制者甚至其家人身上试用,证明安全之后再给其他人用。这在其他国家是没有的。顾方舟首先让自己的孩子试服脊灰疫苗,感动了千万人。但在生物制品行业看来,这不足为奇,因为大家都是这么做的。

上述三个特色充分体现了中国疫苗科学家的科技水平和献身精神。这是一支闷头打胜仗的队伍,从不张扬,不声不响地把一个个瘟神收进了“魔瓶”。这是一支值得信赖、能带给人信心的队伍。这些科学家虽然不会给个体患者看病,但他们是古人所说的“上医”,是为大家甚至是为全人类开处方的,一种疫苗就可以控制甚至消灭一种传染病。

研制疫苗的第一步是分离毒株。在新中国,每当疫情出现,防疫和疫苗科学家总是与医疗队伍一起冲在前头,以图用最快速度找到病原体,分离出毒株。要知道,这是一项充满危险又极其复杂的工作。在防疫史上,几十年甚至上百年找不到病原体的情况并不罕见。比如,流行性出血热在我国出现是20世纪30年代的事,但一直到70年代才由韩国学者李镐旺从黑线姬鼠身上分离出毒株。我国兰州生物制品研究所的孙柱臣研究员在80年代成功分离出毒株。孙柱臣在分离毒株时不幸被感染,险些牺牲。

此次“不明原因肺炎”疫情出现后,我国科学工作者仅用几天时间就分离出新型冠状病毒并且完成基因测序,稍懂免疫防疫知识的人都知道这是一件非常了不起的事,显示了我国科学家出类拔萃的能力。病毒的成功分离足以增强我们战胜疫病的信心,因为它至少从五个方面给人带来了希望:一、制定确诊标准有了依据;二、有利于针对病毒筛选现有药物,包括中医配方;三、可以通过病毒基因追踪溯源,找到病毒的来源和传播媒介;四、给治疗药物的研究提供了靶子;五、为疫苗的研发打下基础。事实上,这几个方面都已经取得重大进展。

我们是在与一个完全陌生的新型冠状病毒做斗争,这比战胜已知的传染病不知要困难多少倍,也必定要付出更大的代价。2009年,美国遇到了陌生的甲型H1N1流感病毒,流行几个月后才宣布进入紧急状态,造成590余万人感染,1.2余万人死亡。现在,面对疫情,有人在舆论场上兴风作浪、捕风捉影,散布失败情绪。因此,在信息的接收和传播上,我们也需要戴一只“口罩”,做到百毒不侵,保持定力,就像习近平总书记所指出的,只要坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策,我们就一定能打赢疫情防控阻击战。

版权信息